014

人事異動

- 【昇任(1月1日付け)】

-

- 北島 将太朗 講師(電子工学専攻)

013

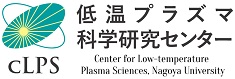

電気工学専攻・パワーエレクトロニクス研究室(山本研究室)では低ノイズ及び高信頼性のパワーモジュール研究を行っています。

シリコンカーバイド(SiC)デバイスなどのワイドバンドギャップ素子は、シリコンデバイスと比較して高いスイッチング速度とスイッチング周波数を有するため広く採用されている。しかしながら、これらの特性により寄生成分の影響を受けやすくなり、電磁妨害(EMI)を引き起こす。パワーエレクトロニクス研究所では、低ノイズかつ高信頼性のパワーモジュールに関する様々な研究を進めている。

本研究では、CMノイズを低減する新規パワーモジュールを提案する。提案モジュールは、特定領域を低誘電率材料で置換し、パルス発生ノードと接地ベースプレート間のCM容量を低減する。

[1] S. Choi, J. Choi, T. Warnakulasooriya, J. -W. Shin, J. Imaoka and M. Yamamoto, "Improved Packaging of Power Module With Low-Permittivity Material for Low Common-Mode Noise and High Reliability," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 39, no. 11, pp. 14261-14270, Nov. 2024, doi: 10.1109/TPEL.2024.3438831.

[2] S. Choi, J. Choi, T. Warnakulasooriya, J. -W. Shin, J. Imaoka and M. Yamamoto, "Utilizing Silicone Gel Encapsulation in Power Semiconductor Module to Improve Manufacturability while Reducing Common-Mode Noise," in IEEE Transactions on Power Electronics, doi: 10.1109/TPEL.2025.3617463.

- 図1(左):試作したパワーモジュールの写真

- 図2:コモンモードノイズ測定結果

- 図3:温度サイクル試験後のC-SAM図

- 図4(右):温度サイクル後のパワーモジュール断面SEM図

012

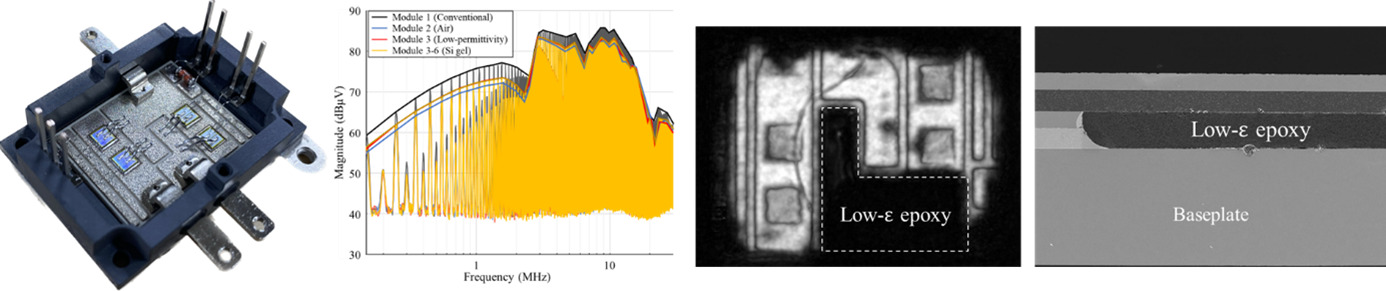

垂直磁化メモリ層への無磁場でのSTTアシストSOT磁化反転を実現〜大容量3次元磁気メモリの書込み手法を実証〜

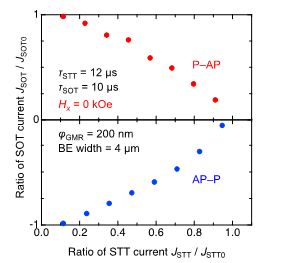

名古屋大学大学院工学研究科電子工学専攻(未来材料・システム研究所協力講座)の加藤研究室は,垂直磁化のCo/Pdメモリ層を有する巨大磁気抵抗効果ピラー素子において,スピン移行トルク(Spin Transfer Torque:STT)とスピン軌道トルク(Spin Orbit Torque:SOT)を同時印加することで,無磁場で磁化反転できることを実証しました。これは,大容量で高速な3次元磁気メモリの書き込み手法として期待される成果です。

大量の情報を高速に処理するデータ処理システムにおけるボトルネックに,メモリ階層における主記憶と仮想メモリの3桁の速度ギャップがあります。これを埋める新たな高速・高密度不揮発メモリとして3次元磁気メモリ(図1)が注目されています。この3次元磁気メモリの情報書き込みには,スピン移行トルク(Spin Transfer Torque:STT)アシストによる無磁場でのスピン軌道トルク(Spin Orbit Torque:SOT)磁化反転が有効と考えられています。加藤研究室では,これを実証するために,垂直磁化のCo/Pd多層膜をメモリ層とした巨大磁気抵抗効果ピラー素子において,無磁場でのSTTアシストSOT磁化反転を実証するとともに,STTアシストがSOT磁化反転の反転電流を大幅に減少させることを示しました[1](図2)。また,メモリが高密度化した際に問題となる浮遊磁場の影響がない積層フェリ型のメモリ層においても,強磁性メモリ層と同様に,STTアシストにより無磁場でのSOT磁化反転が可能であることを示しました[2]。これらの成果は,磁気ランダムアクセスメモリの飛躍的高密度化を可能とする3次元磁気メモリの書き込みを,熱安定性に優れ,磁気的干渉が小さなCo/Pdメモリ層において実証したものであり,3次元磁気メモリの基盤技術の開発に大きく貢献するものです。

[1] D. Pan et al., IEEE Trans. Magn. 59, 4100505 (2023).

[2] D. Pan et al., J. Magn. Magn. Mater. 618, 172872 (2025).

- 図1 3次元磁気メモリの模式図.上部のビットをSTTアシストSOT磁化反転により書き込む.書き込まれたビットは磁性柱に流す電流によるSTTでシフトする.最下層のビットを磁気トンネル接合(MTJ)で読み出す.

- 図2 Co/Pd多層膜をメモリ層とするGMR接合のSOT臨界電流密度JSOTのSTTアシスト電流密度JSTT依存性。面内印加磁場は0 Oeであり,STT電流の増加により,SOT反転の電流が減少している。

011

人事異動

- 【採用(10月1日付け)】

-

- 寺谷 メヘルダド 特任准教授(情報・通信工学専攻)学部兼務(電気電子情報工学科)

010

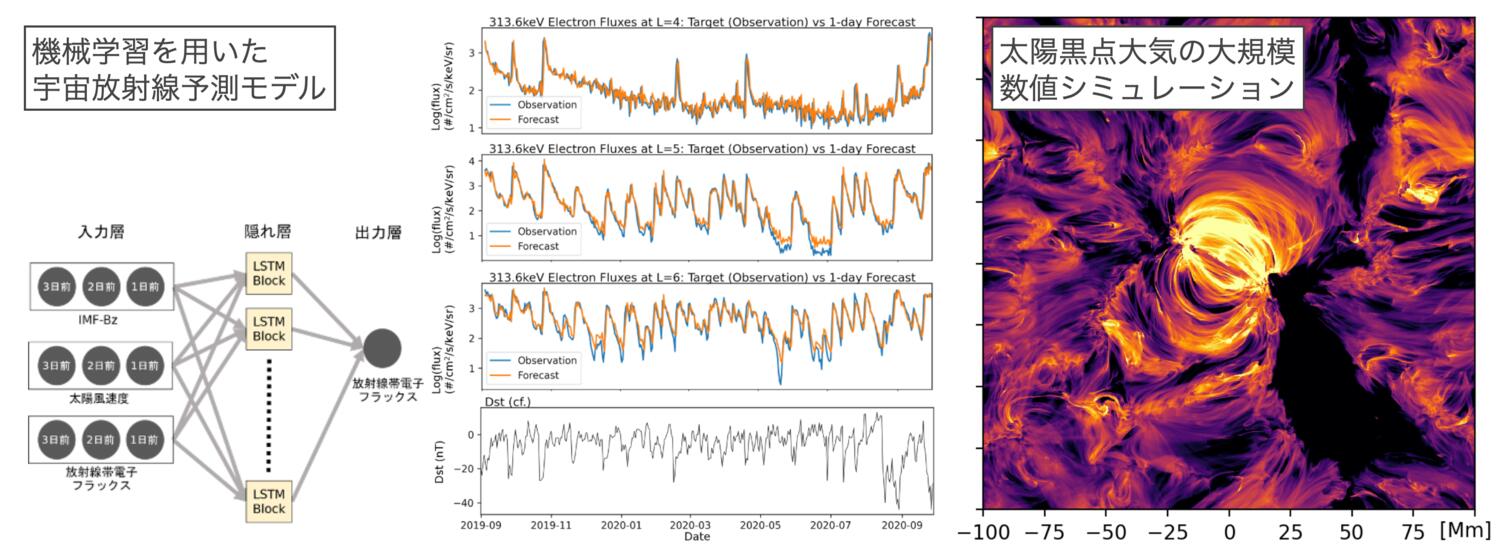

電気工学専攻・宇宙電磁環境工学講座・宇宙情報処理研究室(三好研)では、宇宙天気予報の基礎研究を行っています。

本研究室では、科学衛星データの解析、スーパーコンピュータを用いた数値シミュレーション、機械学習やデータ同化などの先端的なデータサイエンスの手法を用いて、宇宙環境の理解と予測のための基礎研究を行っています。

- 左:太陽風の定常観測データに基づいて地球周囲の宇宙放射線を予測する機械学習モデル。

- 右:スーパーコンピュータ「富岳」で実施した太陽黒点プラズマの数値シミュレーション。

009

008

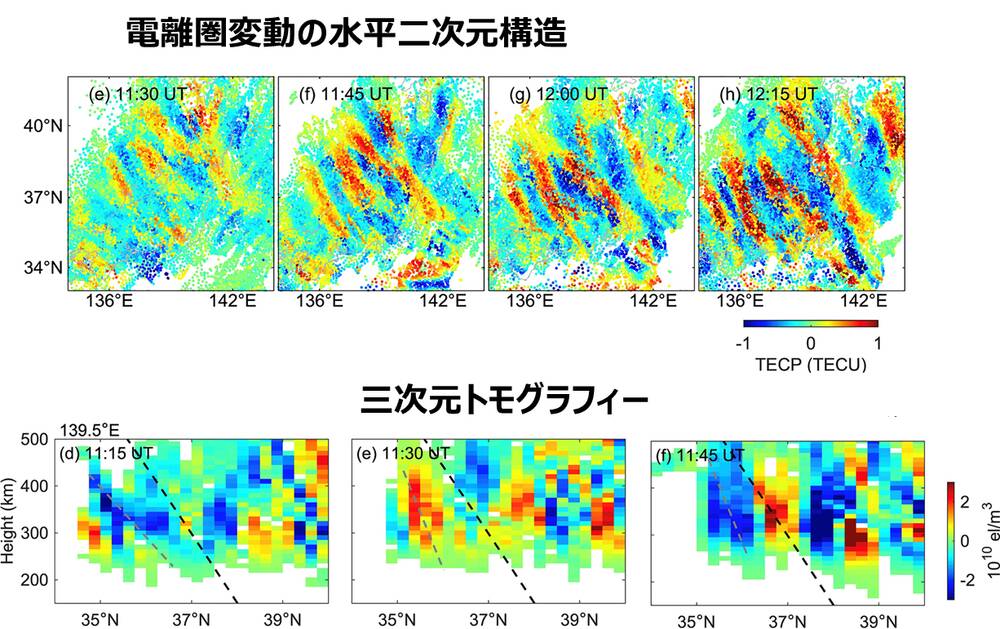

電気工学専攻 宇宙電磁観測 塩川研究室では、GPSなどの測位衛星を用いた電離圏の研究を行っています.

GPSをはじめとする測位衛星から送信された電波は、地球の大気を通過して地上の受信機で受信されます。従って、これらの電波を利用することで、地球大気をとりまく電離圏における電子密度を求めることができます。我々は、新たな三次元トモグラフィー手法を開発することにより、電離圏変動の三次元構造を明らかにすることに成功しました。

- GPSなどの測位衛星によって得られた日本上空の電離圏の変動の水平二次元構造(上)と三次元トモグラフィーによって再構築された鉛直・水平構造(下)

007

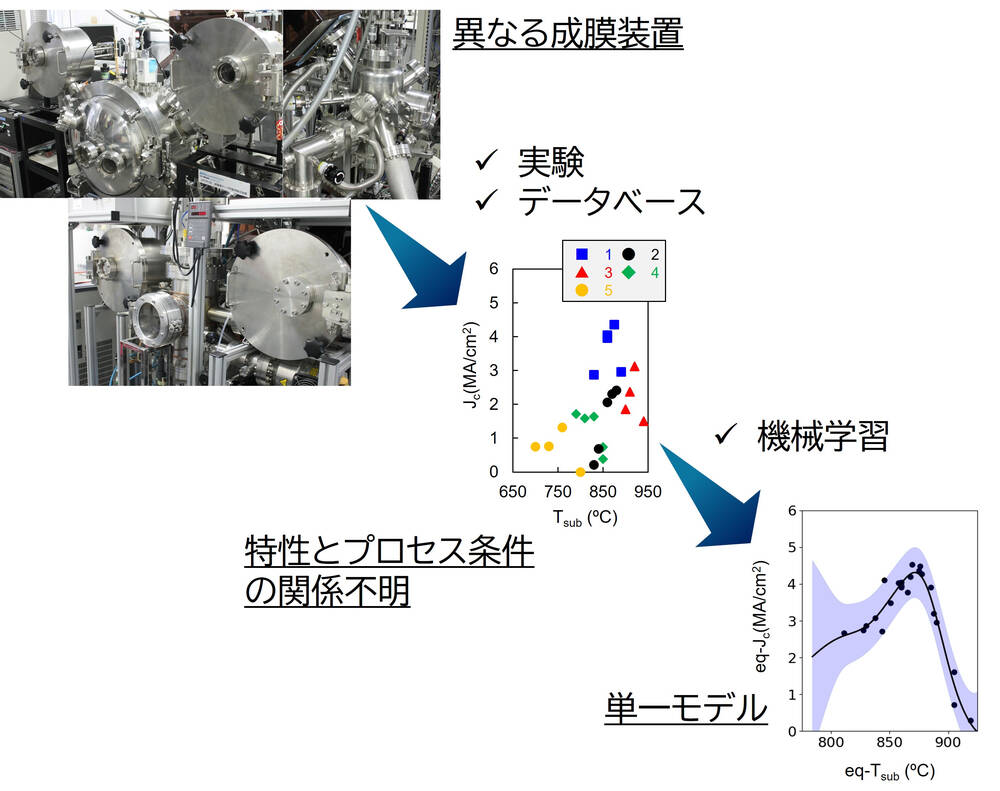

超伝導線材製造効率化に向けてAIモデル開発、製造現場の“ものづくり”効率化へ大きく前進

名古屋大学大学院工学研究科電気工学専攻の吉田研究室は、超伝導線材製造の効率化に向けて、製造装置が変わっても対応可能な現場指向型製造AIモデルを開発しました。

次世代エネルギーとして注目される核融合や、電動航空機、さらに医療現場で使われるMRIなどの開発に欠かせないのが、超伝導線材と呼ばれる材料です。こうした技術が広く実用化されるためには、この超伝導線材を大量に、安く作れるかが重要な課題となっています。しかし、超伝導線材に限らず材料の制御は非常に繊細で、長年にわたり製造現場では、熟練した技術者の「経験」や「勘」に頼って最適化したプロセスで生産が行われてきました。近年、こうしたスキルを人工知能(AI)に学ばせ、製造の効率を上げようという取り組みが進められています。ところが、同じ材料を作っていても、使っている製造装置や細かな調整の仕方が異なるため、AIによる一律の対応が難しいという課題がありました。

そこで本研究では、「製造装置は違っても、プロセスの現象は共通している」という点に着目しました。さまざまな製造装置から得られたデータを分析し、共通するプロセスの特徴を見つけ出すことに成功しました。

この成果をもとに、AIを活用した製造管理やプロセスの最適化がさらに進めば、超伝導線材だけでなく、さまざまな材料の製造がより効率的になり、日本のものづくりの競争力向上にもつながると期待されます。

本研究成果は、Springer Nature社の科学誌『Communications Engineering』に掲載(オンライン)されています。

- Fig. 本研究の結果。異なる成膜装置(左上)、作製した試料の特性プロセス条件の関係(中)、異なる試料群の結果をモデル化した結果(右下)。

006

005

004

人事異動

- 【兼任(6月1日付け)】

-

- MARTINEZ-CALDERON Claudia 准教授(宇宙地球環境学研究所)研究科担当(電気工学専攻)及び学部兼務(電気電子情報工学科)

003

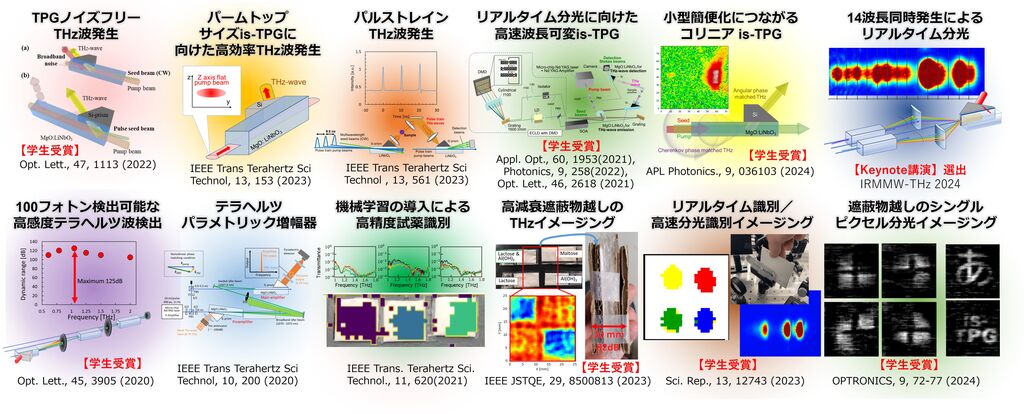

電子工学専攻・川瀬研究室では,テラヘルツ波の発生・検出・応用技術の開発に取り組んでいます.

川瀬研究室で研究を進めているテラヘルツ (THz)波は、電波の透過性と光波の取り回しやすさの両方の特長を有し、試薬に固有の吸収スペクトルを示し、かつX線とは異なり人体にも安全であるため郵便物内に隠された違法薬物検査など種々の応用が期待されています。

[1] K. Murate, S. Mine, and K. Kawase, "Wide dynamic range and real-time reagent identification and imaging using multi-wavelength terahertz parametric generation and machine learning," Scientific Reports, vol. 13, Article number 12743 (2023). DOI:10.1038/s41598-023-40013-y

[2] K. Murate, S. Mine, and K. Kawase, "Terahertz Parametric Generators and Detectors for Nondestructive Testing Through High-Attenuation Packaging Materials," IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, vol. 29, issue 5, Article number 8500813 (2023). DOI:10.1109/JSTQE.2023.3296989

- 川瀬教授および村手准教授が先導する各種テラヘルツ波関連研究

002

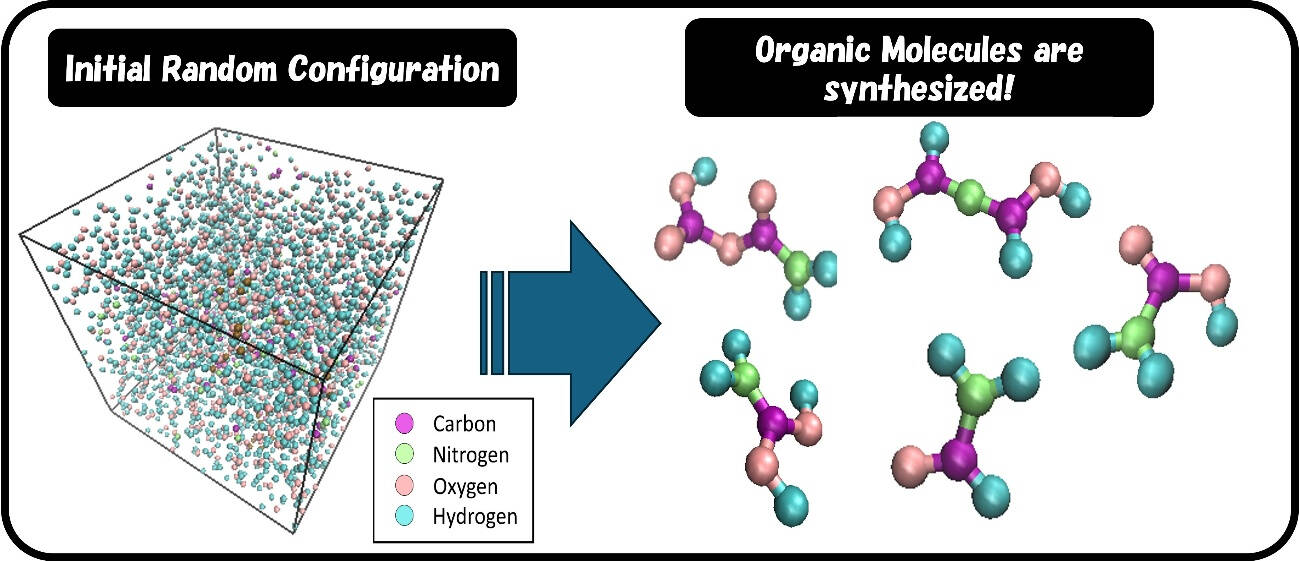

名古屋大学大学院工学研究科 電気工学専攻 先端エネルギ―講座(核融合電磁物性工学研究グループ)中村研究室では、分子雲でのアミノ酸前駆体生成過程を、反応力場分子動力学法を用いてシミュレートしました。

地球上の生命を構成する有機物生成の候補として宇宙の分子雲中での化学反応とするボトムアップシナリオがある。我々は分子雲を模擬した反応動力場を用いた分子動力学法を用いて、反応経路を探索している。

- 図:高温で炭素・窒素・酸素・水素をランダムに配置した状態から温度を下げていくと、原子たちが共有結合で結びつき、様々な分子を構成する。そのなかに有機分子も合成されることを反応力場分子動力学法でシミュレートしました。

001

人事異動

- 【退職(3月31日付け)】

-

- 藤巻 朗 教授(定年退職)

- 岡田 啓 准教授(名城大学へ転出)

- 中島 拓 助教(公立諏訪東京理科大学へ転出)

- 占部 千由 助教(東京都市大学へ転出)

- 【採用(4月1日付け)】

-

- 水谷 圭一 教授(情報・通信工学専攻)

- 久野 拓真 助教(情報・通信工学専攻)

- 【昇任(4月1日付け)】

-

- 大島 大輝 准教授(電子工学専攻)

- 村手 宏輔 准教授(電子工学専攻)

017

人事異動

- 【採用(3月1日付け)】

-

- 今井 友貴 助教(電子工学専攻)

016

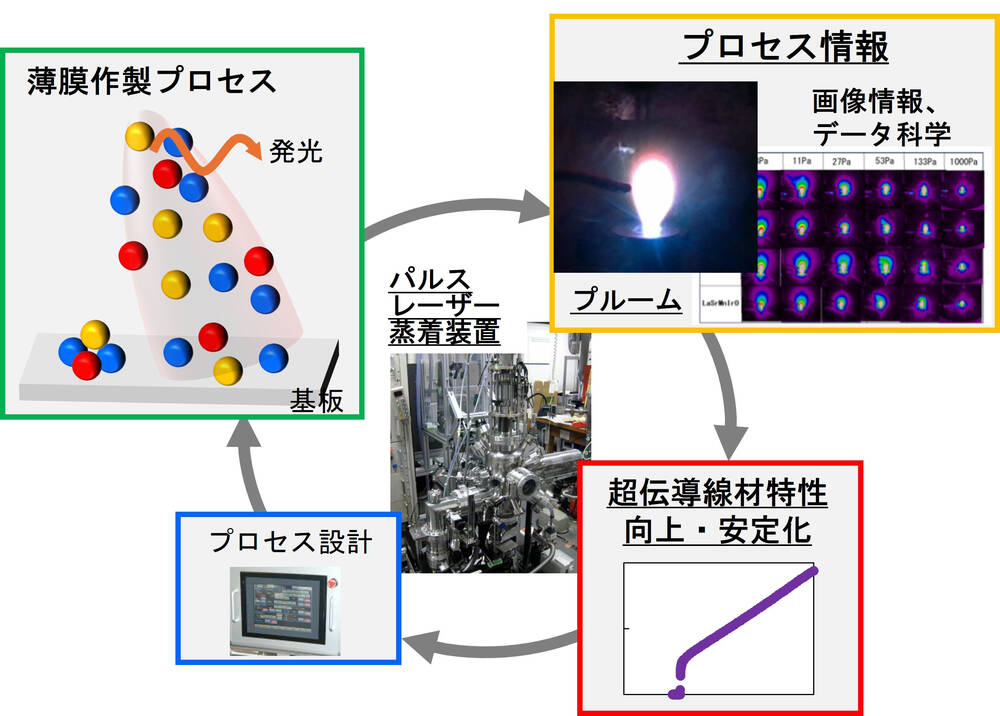

電気工学専攻・吉田研究室では、プロセス情報を解析することにより薄膜プロセスを理解し、超伝導線材の性能向上や特性安定化を行っています。

核融合や電動航空機に向け高性能の超伝導線材の開発が求められています。kmを超える長さの超伝導線材を高い性能を維持しながら安定に作るには、薄膜作製プロセスを高度に制御する必要があります。我々は実用線材作製にも使われているパルスレーザー蒸着という成膜方法に着目し、プルームと呼ばれる発光状態を観察・画像解析・予測することにより、超伝導薄膜プロセスの理解・制御を進めています。

- プロセス情報を用いた超伝導膜プロセス設計の概要

015

人事異動

- 【採用(2月1日付け)】

-

- 李 峰 助教(電子工学専攻)

014

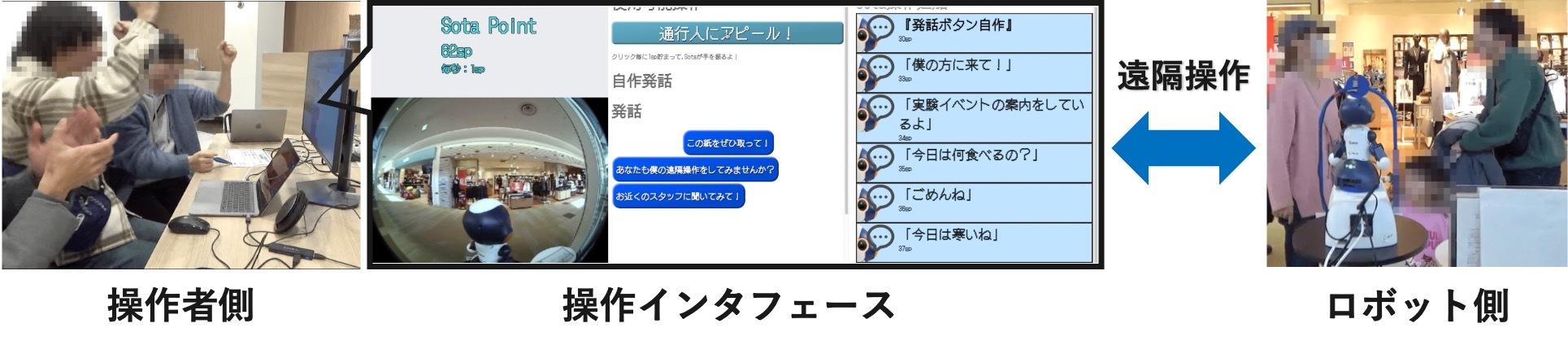

情報・通信工学専攻 佐藤・小川研究室では、遠隔操作型対話ロボットの新しい操作インタフェースを研究しています

遠隔操作型対話ロボットの従来の操作インタフェースでは、作業負荷が高く、操作者にとって操作が単調で飽きやすい課題がありました。そこでゲーミフィケーションの考え方を応用し、操作者が楽しみながら能動的にロボットを操作できる新しいインターフェースを開発しています。ロボットを発話させるボタンやポイント獲得機能など備えたインタフェースを実装し、商業施設でのフィールド実験を通じて、操作者が実際に楽しんで操作できることを示しました。

- ゲーミフィケーションを応用したロボット操作インターフェースの概要

013

人事異動

- 【兼任(1月1日付け)】

-

- 飯島 陽久 准教授(宇宙地球環境研究所)研究科担当(電気工学専攻)及び学部兼務(電気電子情報工学科)

012

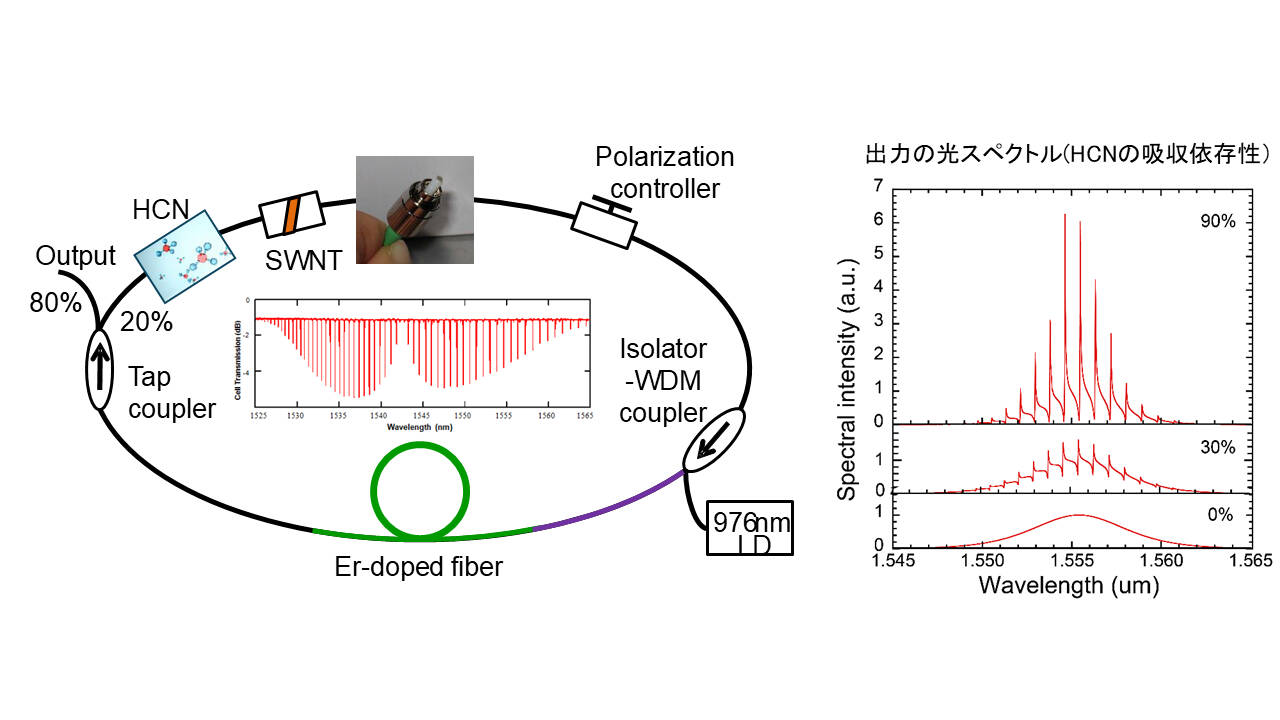

電子工学専攻・西澤研究室では,任意に制御できる新しい光周波数コム光源の開発と革新的環境分光計測技術への応用に取り組んでいます.

西澤研究室では,革新的環境分光計測技術の実現を目指し,新しい高機能な任意制御光周波数コム光源の開発を進めています.最近,発振器の中に分子ガスセルや液晶空間光変調器を配置した新しい超短パルスファイバレーザーを開発し,発振器の中で高度なスペクトルピークを生成することに成功し,その原理を明らかにしました.

[1] N. Nishizawa, S. Kitajima, and Y. Sakakibara, "Spectral peaking in an ultrashort-pulse fiber laser oscillator with a molecular gas cell," Optics Letters, vol.47, no.10, pp.2422-2425 (2022).

[2] S. Kitajima, S. Kobata, and N. Nishizawa, “Programmable spectral peak generation by a mode-locked Er-fiber laser with an intracavity LCOS-SLM filter,” Optics Letters, vol.49, no.22, pp.6529-6532 (2024).

- 分子ガスセルとカーボンナノチューブを内包した超短パルスファイバレーザーの構成とその出力光のスペクトル.分子の吸収波長にあった高度な狭線幅スペクトルの生成に成功しました.空間光変調器を用いると,任意の波長にスペクトルピークが生成できます.

011

人事異動

- 【採用(10月1日付け)】

-

- 井上 健一 助教(低温プラズマ科学研究センター)研究科担当(電子工学専攻)

- 【昇任(11月1日付け)】

-

- 鈴木 陽香 准教授(電子工学専攻)

010

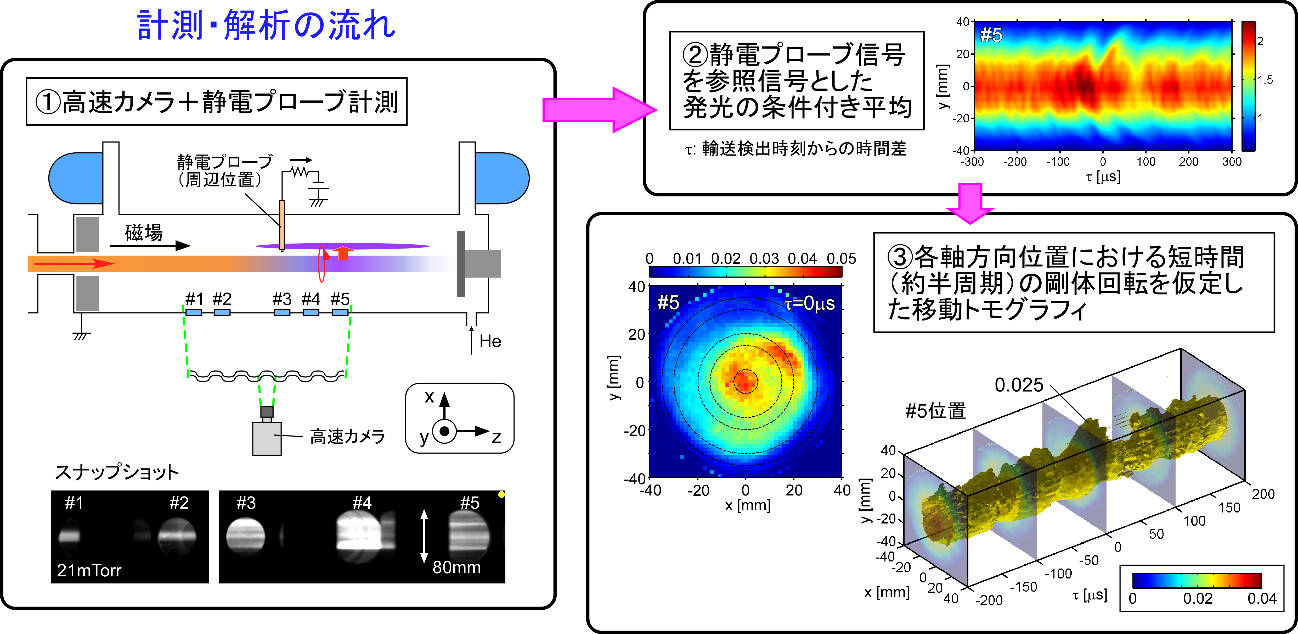

電気工学専攻・大野(哲)研究室では、簡便な計測に基づく新しいトモグラフィ手法を開発しました。

未来のエネルギー源として期待される核融合発電に関する研究として、トモグラフィと統計的手法を組み合わせた新しい計測解析手法を開発し、装置壁への熱負荷低減時に増幅して現れるプラズマ輸送現象の4次元的な時空間挙動を明らかにしました。

- 図. 計測・解析の流れと、直線型プラズマ装置NAGDIS-IIにおいて明らかとなったプラズマの時空間輸送構造.

009

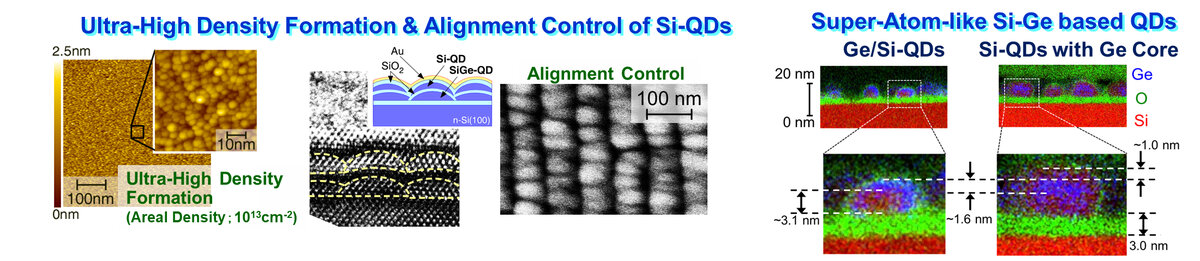

電子工学専攻・牧原研究室では、Si系量子ドット精密制御により、少数電子・光子を用いた知能情報処理デバイスへの応用に取り組んでいます。

牧原研では、その半導体技術、特にシリコンナノテクノロジーの更なる高度化に貢献するために、材料科学からプロセスインテグレーション・デバイス化技術にわたる横断的な研究を推進しています。特に、SiH4およびGeH4ガスのLPCVDによるSi系量子ドットの自己組織化形成において、ドットのサイズ、密度、配列制御技術を開発するとともに、新たな機能デバイス開発に取り組んでいます。

- 図1. Si系量子ドットの高密度・配列制御技術とGeコア/Siシェルドットの形成

008

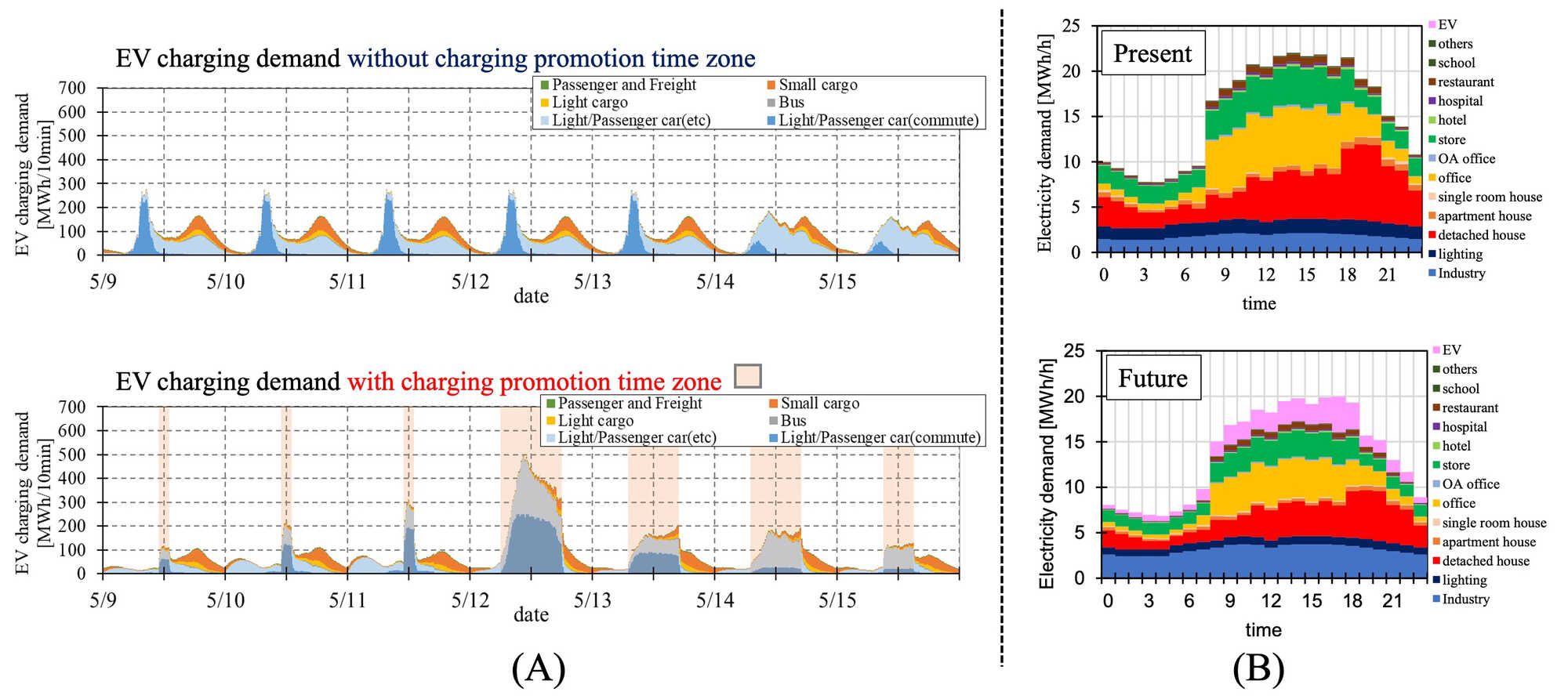

電気工学専攻・加藤(丈)研究室では、再生可能エネルギーの余剰電力を活用した電気自動車の充電促進のためのモデルを構築しています。

再生可能エネルギー大量導入時の余剰電力を活用して電気自動車に充電すれば、CO2を出さずに車で移動できます。その実現にはどんな仕組みが必要かを検討するための基礎データとして、我々は様々な将来シナリオに応じた電気自動車の充電需要を計算するモデルを構築しています[1]。その結果は将来の配電系統における電力需給解析にも活用されています[2]。

[1] 渡邉雅俊, 占部千由, 加藤丈佳, 中村俊之, 山本俊行, 星野優子, 小西充峻:「再エネ電力によるEV充電増加のための日積算日射量に応じた充電促進時間帯の導入効果」, 電気学会論文誌B(電力・エネルギー部門誌), 144巻, 6号, p.364-375, 2024年6月

[2] 中部圏社会経済研究所:報告書「中部地域の自治体における地産地消のエネルギーシステム導入効果に関する調査研究」, 2024年4月

- (A) 再生可能エネルギーによる充電促進のための充電促進時間帯の導入

- (B) 岐阜県N市内の配電系統内の電力需要(8月)の試算例

007

人事異動

- 【退職(6月30日付け)】

-

- BEN NAILA Chedlia 助教

- 【退職(8月31日付け)】

-

- 森 洋二郎 准教授(豊田工業大学へ転出)

- 【昇任(9月1日付け)】

-

- 久志本 真希 准教授(電子工学専攻)

006

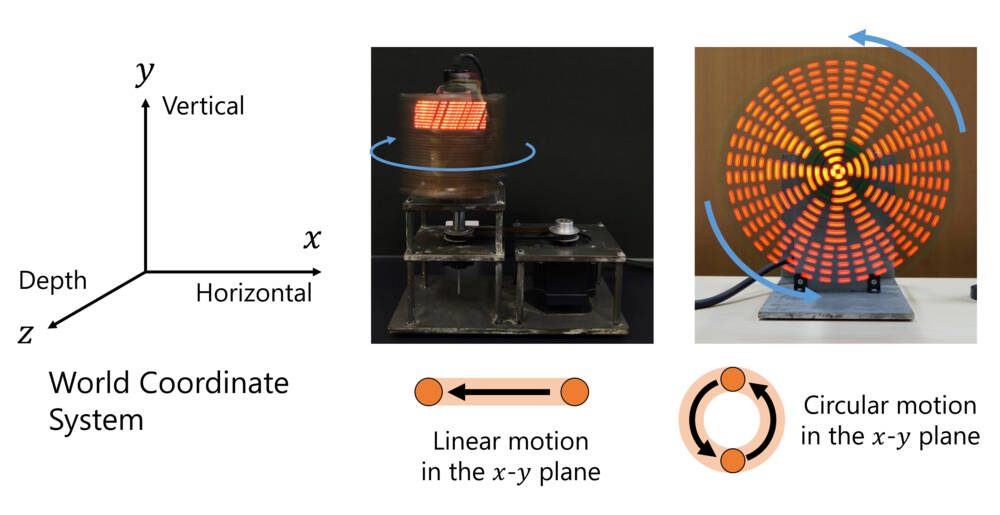

情報・通信工学専攻 山里研究室では,世界初かつ唯一,光の軌跡を用いて,少量の光源でイメージセンサ通信における空間的に大容量・高自由度の並列送信を実現しました.

イメージセンサはカメラの感光デバイスであり,異なる光源を個別に検知し,一枚の画像として出力します.イメージセンサは大量の光信号を一斉に受信できますが,送信側には多数の光源や広い設置面積が必要です.大量の光源を高速かつ高精度に制御するため,送信機の設計難易度が高まり,製造コストも増大します.また,固定光源を使用すると,光源の密度と信号の伝送方向が制限されます.我々は移動する光源を基に,世界初かつ唯一の光の軌跡を利用した並列伝送方式を提案しました.提案方式は少ない光源数と設置面積で大容量・高自由度の並列送信を実現し,多方向への情報伝送も可能にしました.この成果は,光無線分野のトップジャーナルであるIEEE Photonics Journal誌とOptics Communications誌に掲載されました[1][2].

[1] Z. Tang, J. Zheng, T. Yamazato and S. Arai, "Image Sensor Communication via Light Trail Using Propeller LED Transmitter," in IEEE Photonics Journal, vol. 15, no. 5, pp. 1-12, Oct. 2023, Art no. 7304412, doi: 10.1109/JPHOT.2023.3317082.

[2] Z. Tang, T. Yamazato, "Image sensor communication and its transmitting devices," in Optics Communications, vol. 541, 2023, 129545, ISSN 0030-4018, doi: 10.1016/j.optcom.2023.129545.

- 移動光源による光の軌跡を用いたイメージセンサ通信の概要

005

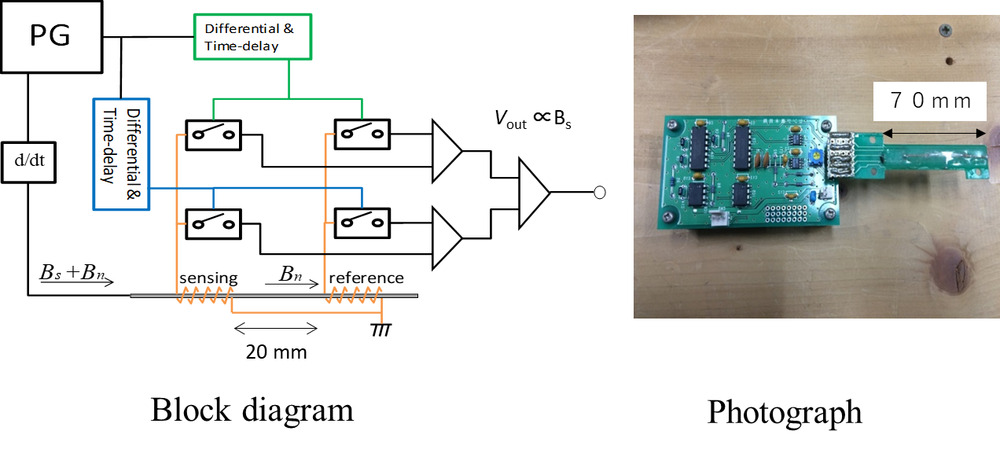

電子工学専攻・内山研究グループでは、超高感度小型磁気センサを開発することで、医療診断や自動運転システムへの磁気センサ応用を目指した研究を行っています。

アモルファス磁性ワイヤを利用した超高感度小型磁気センサの開発により、心臓や脳の電気活動に伴う生体磁場を日常的に計測し、医療診断に応用するための研究を行っています。また、自動運転への応用を目的とした車両通行計測システムの開発研究を行っています。

- 図 生体磁気計測用磁気センサシステム(Magnetoimpedance型グラジオメータ)

004

情報・通信工学専攻 教員公募

名古屋大学大学院工学研究科情報・通信工学専攻では教員(教授1名)を公募しています。

(学内向け情報にも掲載しております。)

ご応募をお待ちしております。

003

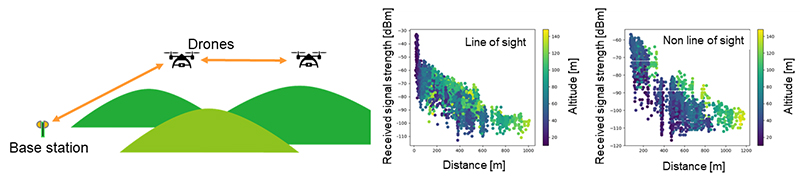

情報・通信工学専攻・岡田研究グループでは,山間地におけるドローン自営無線通信システムに取り組んでいます。

岡田研究グループでは,山間地においてドローンを用いた自営無線通信システムの実現性を検証しました.基地局とドローンの間で安定した通信路を確保するため,山間地の地形を考慮した中継機の設置方法を考案したり山間地における電波伝搬特性を実測により明らかにしました.

- ドローンを用いた自営無線通信システム.左図:システム構成.右図:電波伝搬特性.

002

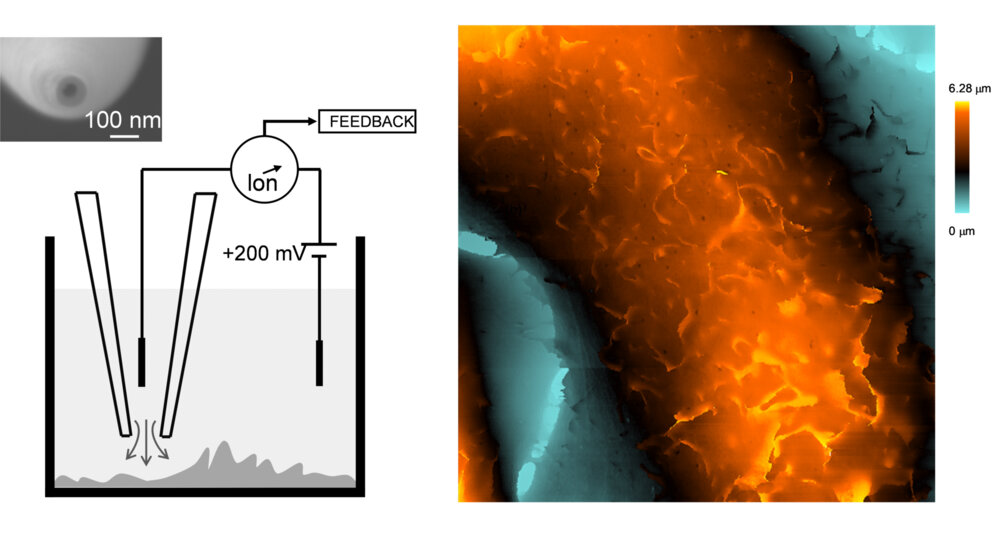

電子工学専攻・高橋研究室では、新しい顕微鏡技術を開発することで、これまで誰も可視化したことのない細胞や材料の機能を明らかにしています。

高橋研究室では、新しい顕微鏡技術を開発することで、これまでわからなかった細胞や材料の機能をナノスケールで可視化する研究を行っています。その一例として、ウィルスの取り込まれるプロセスを直接可視化し、理解することは、薬剤開発につながる知見を得ることができます。また、触媒や蓄電材料についても効率的に目的の反応を効率的に生じさせることが可能な構造を理解するために、構造と反応性の関係を結び付ける必要があり、新しい顕微鏡技術の開発が不可欠です。

- 図 1. ガラスナノピペットを用いたイメージング技術の概要と癌細胞表面のナノスケールの形状イメージ(左)、ウィルスなどの取り込みに関与する陥没構造を可視化することに成功した。Reprinted with permission from Y. Takahashi, et al., Anal. Chem. 2023, 95, 34, 12664–12672. Copyright 2023 American Chemical Society.

001

人事異動

- 【退職(3月31日付け)】

-

- 安藤 秀樹 教授(定年退職)

- 片山 正昭 教授(定年退職)

- 宮﨑 誠一 教授(定年退職)

- 【昇任(4月1日付け)】

-

- 田中 雅光 教授(電子工学専攻)

- 牧原 克典 教授(電子工学専攻)

- 本田 善央 教授(未来材料・システム研究所)研究科担当(電子工学専攻)及び学部兼務(電気電子情報工学科)

- 堤 隆嘉 准教授(低温プラズマ科学研究センター)研究科担当(電子工学専攻)及び学部兼務(電気電子情報工学科)

- 【所属換(4月1日付け)】

-

- 岡田 啓 准教授(未来材料・システム研究所→情報・通信工学専攻)

- 岩田 哲 教授(情報・通信工学専攻→未来材料・システム研究所)研究科担当(情報・通信工学専攻)及び学部兼務(電気電子情報工学科)

事務室連絡先はこちら

主任連絡先一覧(2025年度)

- 2026年度 就職担当

早川 直樹 教授 - 052-789-3325

- hayakawa.naoki.a0<AT>f.mail<NU>

- 福塚 友和 教授(電気工学専攻長)(電気電子情報工学科 学科長)

- 052-789-5555

- fukutsuka.tomokazu.g5<AT>f.mail<NU>

- 田中 雅光 教授(電子工学専攻長)

- 052-789-3324

- masami_t<AT>nagoya-u.jp

- 河口 信夫 教授(情報・通信工学専攻長)

- 052-789-4388

- kawaguti<AT>nuee<NU>

*<AT>を@に置き換えてください。

*<NU>を.nagoya-u.ac.jpに置き換えてください。